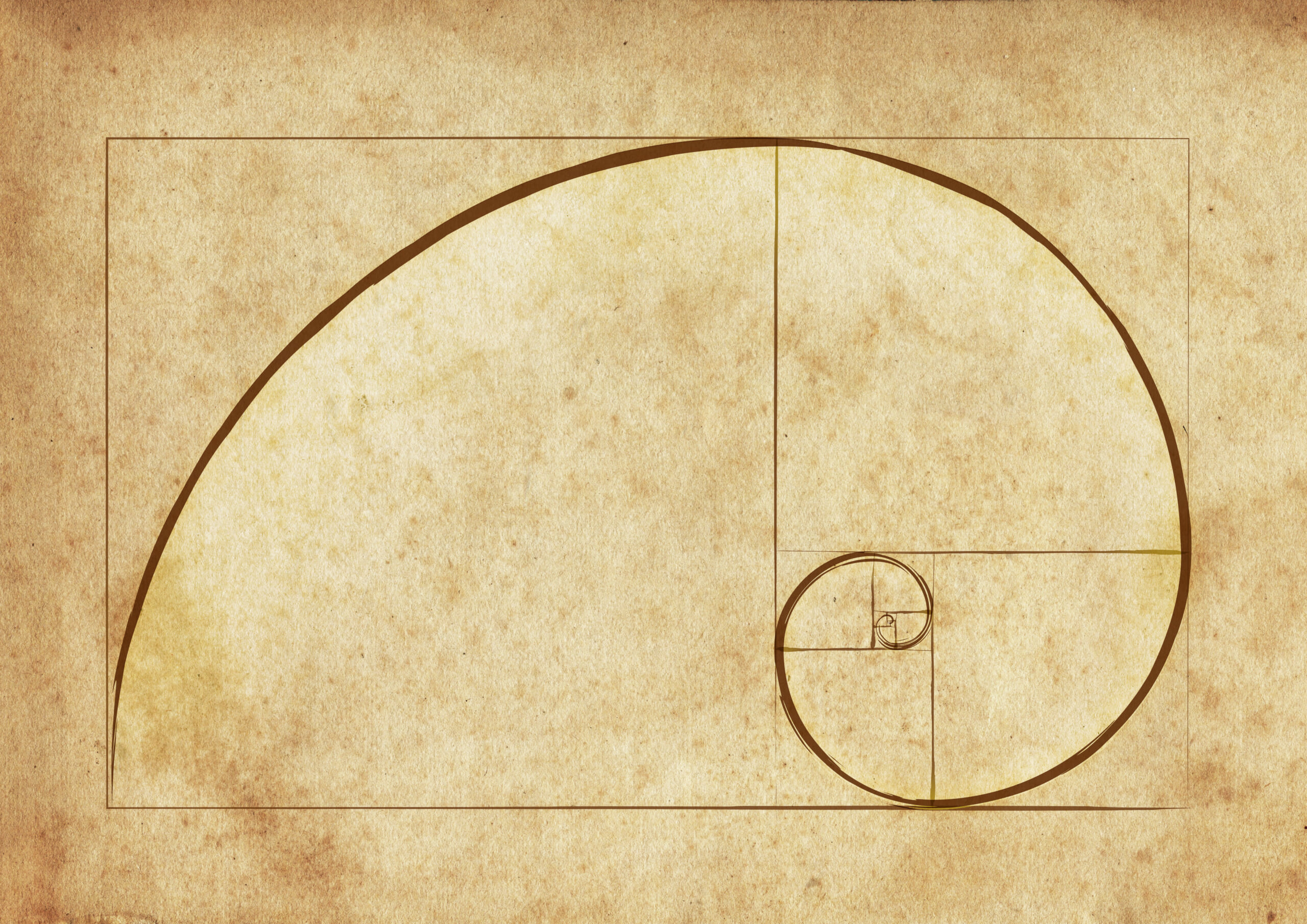

突然ですが、『マンダラチャート』って知っていますか?

グロービスに通っていた時に、

「あのメジャーで活躍中の大谷選手が花巻東高校時代に活用していた。」と

講師の方から聞いて、ずっと頭の片隅で気になっていました。

ここ最近、大谷選手が活躍しているので、ふと『マンダラチャート』を思い出しました。

ということで、今回は『マンダラチャート』について、ご紹介します!

マンダラチャートとは?

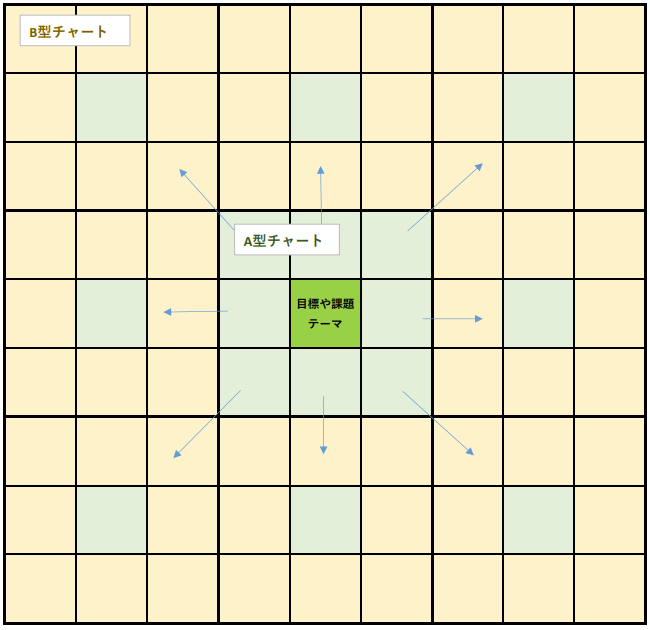

仏教の曼荼羅をモチーフに生まれた『9マス思考』のフレームワークです。

目標達成や問題解決、アイデア出しに適しています。

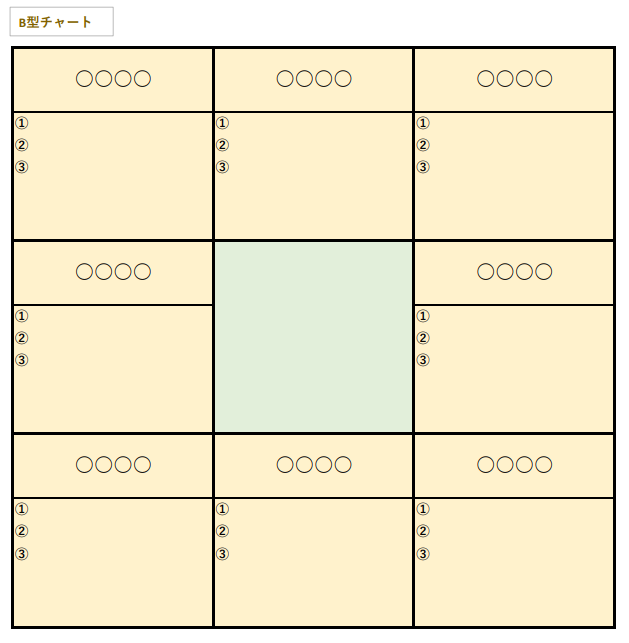

マンダラチャートは、3×3の9マスからなる「A型チャート」とそれぞれのマスをさらに掘り下げた「B型チャート」の二つから構成されます。

A型チャートの真ん中には、目標や課題、テーマを記入します。

真ん中のテーマに対して、8つの項目を周囲のマスに記入していきます。

B型チャートは、A型チャートの周囲のマス8つの項目をそれぞれ真ん中に記入した3×3の9マスからなります。

A型チャートで出た項目をさらに掘り下げるのがB型チャートです。

ちなみにマンダラチャートは、『マンダラート』や『曼荼羅シート』とも呼ばれたりしています。

どんな時に使う?

マンダラチャートは、仕事からプライベートまで色々なことに活用できます。

【仕事】

・事業計画

・組織図

・プロジェクトの立ち上げ

・イベント企画・運営

・社員の成長シート など

【プライベート】

・旅行記

・ダイエット

・貯金計画

・1年間の目標 など

自由にたくさんのテーマに対して、マンダラチャートは活用できます。

マンダラチャートは視覚化されるので、思考・情報整理に役立ち便利です。

さらに意識的にマンダラチャートを見る習慣をつけることで、行動に結びつきます。

メージャーの大谷選手も活用

大谷選手が花巻東高校時代に活用していたといわれる、マンダラチャート。

実際の内容はとても興味深いです。

自分自身の高校時代と比べると、目標レベルや意識が段違いでした。

成功した理由がわかったような気がします。

効果的な書き方のコツ

マンダラチャートをより効果的に活用するには書き方にコツがあります。

下記にあげた書き方の注意点を実践することで最大限の効果を引き出せます。

①具体的に書く

抽象的ではなく、より具体的に書くこと。

日数や回数、期日などを決め、行動を明確にする。

②高すぎる目標はNG

頑張れば達成可能な目標を掲げること。

高すぎる目標は途中であきらめてしまう要因です。

モチベーションの維持も大事。

③書き直してよい

もっといいことが思いついたら、書き直すこと。

いつでもバージョンアップしてよい。

④無理に書かない

無理にすべてのマスを埋めないこと。

空欄があってもよい。悩まないでよい。

思いついたタイミングで埋めていく。

さらに効果を上げるには

B型チャートを深く掘り下げできるように下記のようなマスに変更して、行動などを細分化します。

より効果を出すには、作ったマンダラチャートを毎日見ることです。

手帳やデスクトップ、スマホなどに表示すると習慣化され定着します。

そして、常にブラッシュアップして書き直すことです。

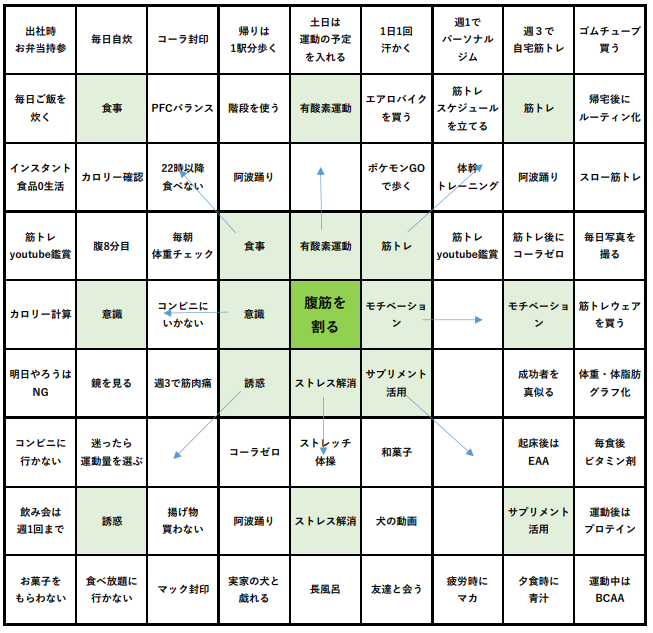

私のマンダラチャート

プライベートで長年の目標である”腹筋を割る”で簡易版のマンダラチャートを作ってみました。

社会人になってからは、一度も腹筋は割れていません・・・。

全てのマスを埋めるのは、なかなか難しかったです。

空欄部分は思い立った時に追加します(笑)

記入したマスすべてを実行したら、本当に腹筋が割れそうに思えてきます。

最後に

気になった『マンダラチャート』を自分なりにまとめてみました。

実際に作ってみると、それぞれにやることが視覚化されて、情報整理しやすいと思いました。

一度、社員全員で同じテーマでマンダラチャートを作成し、見比べてみたいなと思いました。

面白そうです!

また余談ですが、『マンダラチャートフェスティバル2022』が8月20日に開催されるようです。

日本全国のマンダラチャートが集まるフェスとの事で、これまた気になりますね(笑)

仕事やプライベートの目標達成やアイデア出しにおすすめです。

気になった方はぜひトライしてみてください!