当社はEC店舗様向けのミニSaaSを複数リリースしています。

そして一部のプロダクトについて、2023年9月からアジャイルのスクラムを導入し、開発サイクルを一新しました。

導入からまだ2か月ほどしか経っていませんが、スプリントを何周か回す中で、有形無形のさまざまな効果が早速生まれており、他のプロダクトの開発チームにもスクラムを横展開する予定です。

今回は、導入から早期にうまくスクラムが立ち上がった背景について、エンジニアではない私なりの観点でご紹介します。

私が入社した6月時点では、スクラムの実践経験者は私一人だけという状況でした。

私は以前の職場でSaaSのプロダクトオーナーを務めており、認定スクラムマスターと認定プロダクトオーナーの資格を取得したことは、前回の記事でご紹介しました。

(ただし、エンジニアではないので当時の勤務先から費用は出ず、全額自腹…)

今回、グリニッジ社内でスクラムを導入するにあたり、私が経験者として当社でスクラムマスターを務め、スクラムの概念をレクしたのかというと、まったくそういうわけではありません。

では、各地で行われているスクラム導入事例の中でも、特に当社の取り組みとして特筆するべきポイントとは?

それは・・・・・

スクラム導入前に、スクラム関係者が「全員」認定スクラムマスター(CSM)の資格を取得したことです!

会社の先行投資として、プロダクトオーナー、スクラムマスター予定者だけでなく、経営陣や、スクラムを導入するプロダクトの開発メンバー「全員」が、順番にCSMの講座を受け、資格を取得したのです!

(費用は、言うまでもなく全額会社負担です)

米国の名だたる企業でスクラムを主導した経験豊富なトレーナーの講座に交代で申込み、スクラムの実践に必要な概念を学び、2日間のグループワークを通じてスプリントを回す体験をし、スクラムの躍動感や楽しさを感じた状態で職場に戻りました。

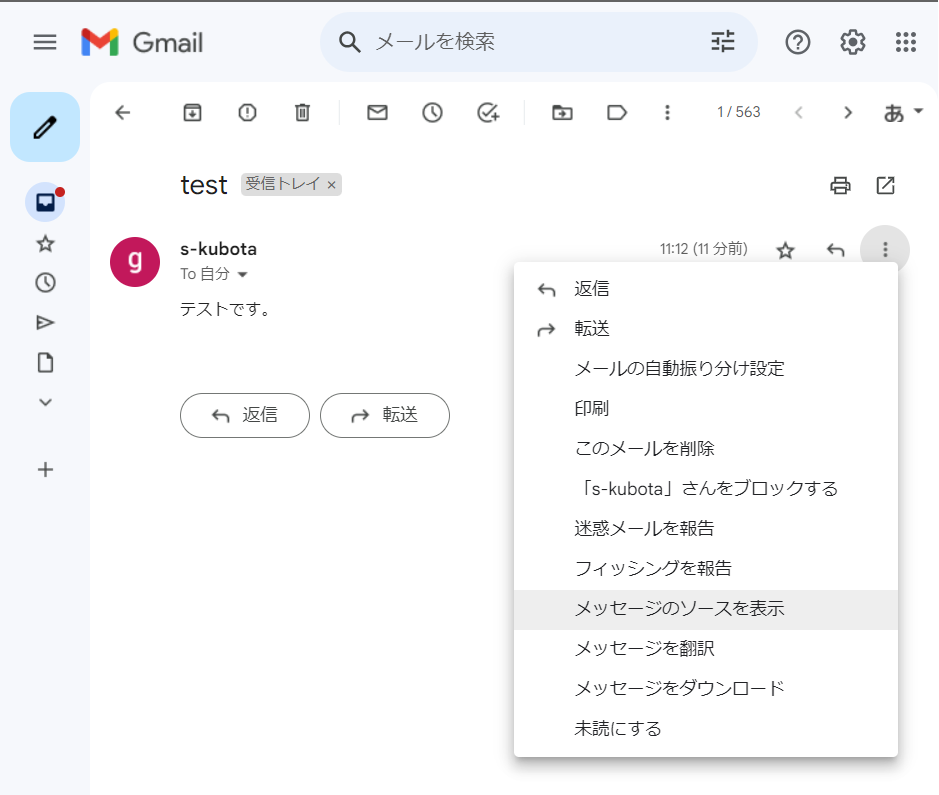

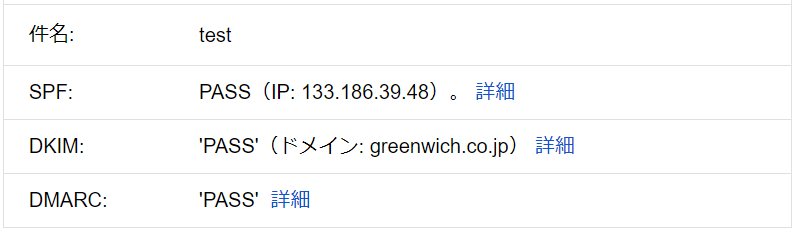

以前からチケット管理はRedmineで行っていましたが、アジャイル用のプラグインを追加インストールして既存チケットの整理。スクラム運用のためのステータスを定義。

そしてスクラム導入対象のプロダクト開発に関わる全メンバーが、スクラムについて共通認識を持った状態で、9月某日、初回のリファインメントから、当社のスクラムのスプリントが回り始めたのです。

2023年10月末日現在、当社における認定スクラムマスターの資格取得者は、なんと17名。社員数が30名に満たない会社でCSMの取得率が約60%。これは驚異的な取り組みと言えるのではないでしょうか。

元々当社では、職種を問わないサイコロトークの文化が長年にわたり受け継がれてきましたので、スクラムっぽい土壌がすでに存在していたことも幸いしています。(毎朝全員、朝礼のときにサイコロトーク!)

もちろんスクラムは資格を取って終わりではありません。また、スクラムをやること自体が目的ではなく、スクラムはプロダクトの品質と生産速度を上げるための一つの方法に過ぎません。

すべてのメンバーが自律的に動き、会話をし、開発の品質と速度を上げていく。その取り組みは、何周も何十周も何百周もスプリントを回す中で、どんどん洗練させていくものです。

当社のスクラムはまだまだ始まったばかり。

今後の当社のプロダクト開発に、どうぞご期待ください。