ECサイト運営でなかなか手が回らないのは、「レビュー対策」ではないでしょうか?

やった方がいいのはわかっていても、具体的にどうすればいいかわからない、または対策する時間が取れないなど、「レビュー対策」後回しになりがちです。

しかし、長期的に見ればレビューは売上を大きく左右する要素の一つです。

そして、手間や時間をかけなくてもレビューを集める方法があるのです。

ユーザーが参考にしているレビューとは?

レビューは転換率やアクセスに好影響を及ぼしますが、どのようなレビューが集まればよいのでしょうか。

参考にされるのは新しいレビュー

レビューにも「鮮度」があります。

例えば、1週間前のレビューと3年前のレビューではユーザーはどちらを参考にするでしょうか?

3年前だと、お店のスタッフや体制が変わっているかもしれません。

また、レビューがしばらく投稿されていないこと自体が、「最近は売れていない商品なのかな?何かあるのかな?」と不安になります。

常に新しいレビューがあると、継続的に売れている=皆が買っている商品という安心感が購入を後押ししてくれます。

レビューがコンスタントに投稿されている状態が理想的ですね。

レビューの数も大事

どんなにいいレビューがあっても、それが1件だけだとどの様な印象になるでしょうか?

たまたまその人にとっては良いと感じただけで、自分にとって良い買い物となるか判断は難しいでしょう。

レビューが多数あればあるほど、多角的な面から商品の評価が行えます。

同じようなことが書かれているレビューが複数あれば、内容の信憑性も増し、購入を後押ししてくれるでしょう。

レビューの質=評価はもちろん大事

当然レビューの評価も大切です。

特に大切なのはレビューの平均点が高いことです。

悪いレビューの中によい評価が一つあっても、良いレビューは目立たないうえ、商品に対する不安感はなかなか消えないでしょう。

良い評価が多い中に悪い評価があると目に付きやすく少し不安になってしまいますが、ユーザーの環境や目的に合わなかった具体的なケースを知れて購入の判断がしやすくなることもあります。

どうしても悪い評価がついてしまう場合はありますが、普段から評価の良いレビューが集まり平均点が高ければ評価が悪いレビューの内容も参考になり、購入を見送るほどのマイナスイメージはつきにくくなります。

ユーザーの購入を後押しするレビューは以下のポイントを抑えることが大切です。

・新しいレビュー

・レビュー評価

・レビュー数

以上3点より、レビュー施策は短期でまとめて行うものではなく、継続的に行うことが大切になります。

継続的なレビュー対策を行うポイント

継続的なレビュー施策は無理のない範囲で成果を出さなくてはいけません。

まずはレビュー投稿に関して顧客をカテゴライズしてみましょう。

大きく以下の3つにわかれるはずです。

・何もなくてもレビューを投稿する顧客

・なにかメリットがあれば、レビューを投稿する顧客

・絶対にレビュー投稿しない顧客

この中でアクションをかけるべきは「なにかメリットがあれば、レビューを投稿する顧客」です。

最も数が多く、メリットを感じればレビューを投稿してくれるからです。

このタイプのユーザーにメリットを示し、レビューを投稿してもらうサイクルを確立しましょう。

次に具体的なアクションを考えてみましょう。

レビュー投稿するメリットとは

楽天市場でおすすめのレビュー施策は、レビューを投稿したユーザーにプレゼントを送付することです。

プレゼントは次回使える割引クーポンの配布や粗品を送ると良いでしょう。

次回使えるクーポンを送った場合、せっかくもらったクーポンを有効期限内に使わなきゃ!

という心理が働き、リピーター形成の一助にもなります。

注意!

楽天市場ではレビューを書いたら送料無料、のようにレビューを書く見返りに今回の注文を値引きすることはガイドラインで禁止されています。

絶対にやめましょう。

お礼のクーポン割引額について

レビュー投稿を促すクーポンで大切なのは割引額です。

あまりに安い価格にするとレビュー投稿のメリットと感じてもらえず、逆効果になってしまいます。

また、高すぎる価格を設定すると店舗側の利益を圧迫してしまい、長期的なレビュー施策を行うことが難しくなってしまいます。

約4,000店舗のレビュー施策に携わった弊社が考えるおすすめの割引額は、

1回の注文単価の平均8~10%ほどがおすすめです。

必ず10%にする必要はありませんが、平均受注額と比べてあまりに安いクーポンの場合、レビューが集まりにくい傾向にあります(例えば、平均注文単価10,000円で300円割引クーポンでは難しいでしょう)。

無理のない範囲でユーザーに安すぎると思われない価格を設定しましょう。

キャンペーンをお知らせするタイミングも重要

ショップのキャンペーンなどは基本的に楽天市場のページ上でアピールする場合が多いかと思います。

しかし、実際にレビューを書くのは商品を開封した後、または商品を使った後でしょう。

つまり商品を受け取ったタイミングでキャンペーンをレビュー投稿を促すことが最も効果的です。

アピールがページ上のみの場合、時間がたっているためキャンペーンを忘れられることがあります。

商品を受け取ったタイミングでレビューを促すために、商品到着確認メール(フォローメール)を利用するのが効果的です。

楽天市場ガイドラインでも、商品到着確認のメールに付随してレビュー投稿などの広告宣伝の内容を付加することは認められています。

商品到着確認メールを活用すると良いでしょう。

長期的なレビュー施策サイクル

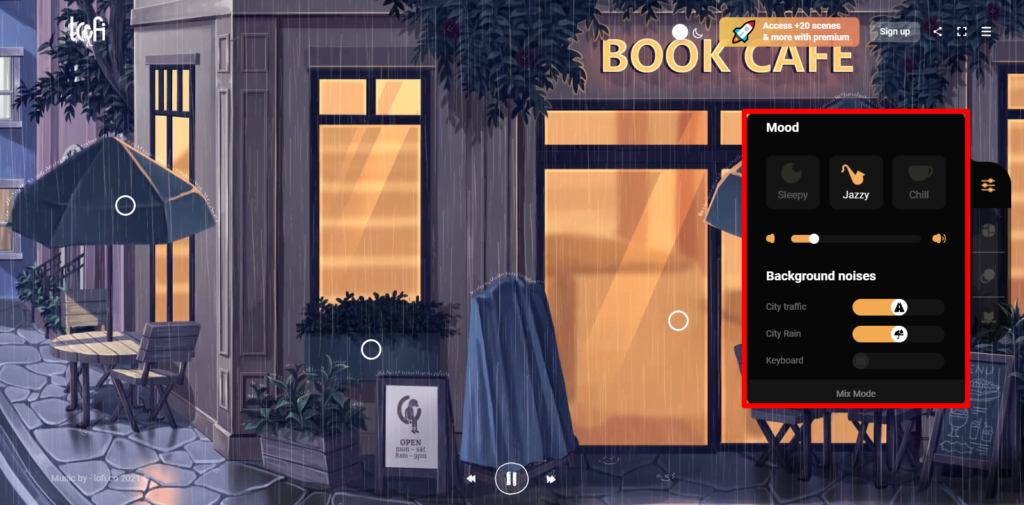

1.注文および発送の状況を確認

2.フォローメール(レビューのお願い)を送付

3.RMSのレビューチェックツールで投稿の確認

4.レビュー投稿者と注文の情報を照合

5.プレゼントするクーポンを発行

6.クーポンメールの送付

上記サイクルを基本とし、クーポン割引額やフォローメールの送付タイミングを購入商品によって調整すると良いでしょう。

評価の高いレビューを獲得するためのポイント

商品がユーザーの期待通りもしくは期待以上であれば高評価を得やすいものですが、

実は商品レビューと言っても、内容は商品だけにとどまるとは限りません。

むしろショップの対応について記載されていることが多いくらいです。

仕入れ商品で商品の改善が難しい場合も配送面や納期の連絡など、基本的なところを大切にすることが重要です。

ショップ対応の高評価レビューとして「急な到着日変更にすぐに対応してくれた」「丁寧に梱包されていてとても良かった」、などはよく見かけますね。

レビューは商品だけではなく、購入から到着・使用までのプロセスも含まれていることを意識しましょう。

購入商品に合わせたフォローメールを送る

購入した商品に合わせてフォローメールの内容を変え、商品の使い方や注意点などを記載することにより、お客様の満足度を高めることができます。

また、ショップの対応にも満足度が高くなるので良いレビューを得やすくなります。

すべての対策は、「らくらくーぽん」で自動化!

当社の提供するレビュー対策ツール「らくらくーぽん」では、レビューを増やすサイクルを作り出す「商品到着メールでのレビュー投稿のお願い」「レビュー投稿した方へのクーポン送付」を自動化します。

さらに、商品別に文面を変えたフォローメールの送信やレビューのお礼として送付するクーポンの発行なども自動で行います。

らくらくーぽんは2022年7月現在、利用店が舗数3800店舗を突破しており、継続的にご利用される店舗ばかりです。

後回しになりがちなレビュー施策を、日々の業務に簡単に組み込めるようになりますので、ぜひともこの機会にご相談、お問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が楽天市場のレビューが集まらなくてお悩みの方のお役に立てれば幸いです。