私事ですが、グリニッジに中途入社して6年目に突入しました。

EC業界の知識や経験がない未経験からのスタートだったのですが、6年目にもなると業務の量と幅が増え、今では人事担当として、新卒・中途採用プロジェクトのリーダーという責任のあるポジションを任せてもらえるようになりました。

責任のあるポジションを任せてもらえるのは勉強にもなり、自分の経験や自信にもなりますが、時には自分よりも年上の方に指示したり、だいぶ歳の離れた年下の後輩に指導することもあり、

「どうすれば相手にこちらの意図がしっかり伝わるのか?」

「指導する側とされる側、どちらも気持ちよく仕事をするにはどうしたら良いのか?」

と指導方法や伝え方に悩むことがあります。

最近では、「これってパワハラ・セクハラになるのではないか…?」と指導方法や部下との接し方に悩む上司が増えていると耳にします。

また、テレワークする機会が増えたことによって、社内のコミュニケーションをうまく取ることができていないという悩みもあると思います。

そこで今回は、同僚や部下にどのような声掛けをすると良いのか、下記の参考書籍を読んで、そこから学んで自分でも気をつけるようにしていることをお伝えしたいと思います。

(こちらの書籍はリーダー向けの内容となっていますが、リーダーだけではなく、社内のコミュニケーションとしても参考になります!)

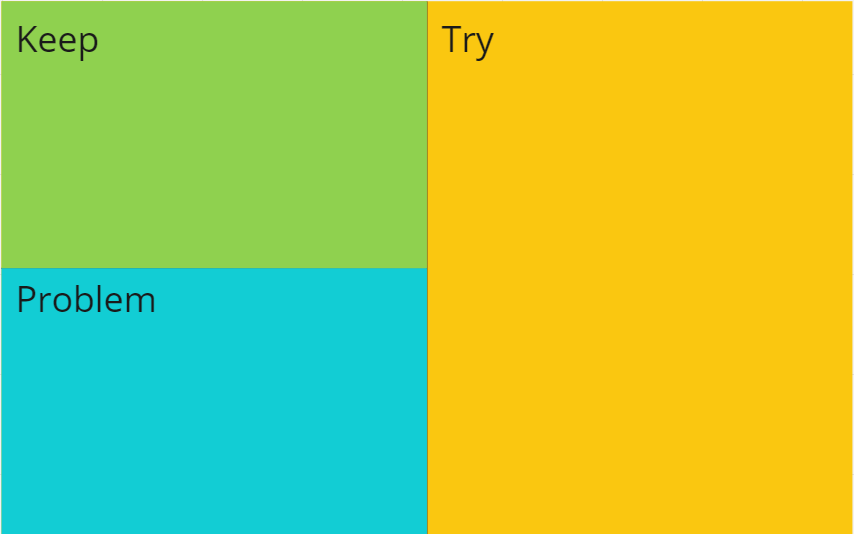

効果的なフィードバックの仕方

~ポジティブ編~

さらなるステップアップのために、能力ではなくプロセスを褒めましょう!

能力を褒めることは部下の承認欲求を満たすからいいと思うかもしれません。しかし能力を褒めるのは危険です。理由は2つあります。1点目はせっかく能力を認めてもらっているのだからと、部下が悪い報告を怠る可能性が出てくること。2点目は部下の成長を止めてしまうこと。

共感されるリーダーの声掛け 言い換え図鑑 吉田幸弘著

例えば「Aさんは能力が高いから期待しているよ。」ではなく、

「企画書いつも細かい分析まで載せてくれていて、本当助かるよ。」というように、

先天的能力よりも、努力やプロセスを褒めて、そのうえでさらにステップアップしてもらうために改善点も伝えるのがポイントです。

自分の努力を認めてもらえるだけではなく、どこが良かったのか具体的に言ってもらえると、「この人はちゃんと自分のことを見てくれているんだな。」と感じ、一緒に働くことに安心できますよね。

また、改善点などアドバイスをもらうことで次回に活かせますし、部下のスキルアップにもつながります。

~ネガティブ編~

部下のモチベーションを落とさずに指摘したい場合は、“叱ってから褒める”の順番にしましょう!

「大口顧客A社との契約も締結して素晴らしいね。ただ、ミスが増えてきているから注意して。」

共感されるリーダーの声掛け 言い換え図鑑 吉田幸弘著

「最近ミスが増えているから注意して。大口顧客A社との契約も締結して素晴らしいのだから。」

このように、褒められてから叱られると「ミスを注意して」という内容が頭の中に残ります。形式上褒めておいた感が強くなります。一方で、叱られてから褒められるとどうでしょうか。ミスを指摘されたけど、大口顧客受注を褒めてもらったという印象の方が強く残りませんか。

これは親近効果といって、最後の言葉の印象は強く残りやすいのだそうです。

リーダーや先輩として部下を叱ったり、注意することも重要な仕事のひとつですが、叱り方を間違えてしまうと、部下のやる気が低下したり、気持ちが落ち込んでしまったりして、お互いに気分が良くないですよね。

「そんなこと、とっくに知ってるよ!」という方がほとんどだと思いますが、伝える順番を変えるだけで相手の捉え方が大きく変わるので、“叱ってから褒める”の順番を頭の片隅にでも置いておいてください。

さいごに

以前の記事でもお伝えしましたが、ほんの少し伝え方を変えるだけで、相手の捉え方は大きく変わります。

相手のことを考えた声掛けをすることでお互いが気持ちよく業務をこなし、その結果、プロジェクトをうまく進めることができたら、一石二鳥ですね。

リーダーや先輩として後輩に適切な指導ができるように、いろいろと伝え方に工夫していかないといけませんね!