この度、IT導入補助金2024対象ツールに、「らくらくーぽん」「らくらくフォロー」「らくらく在庫」「らくらく最安更新」が認定されました。

「コストを抑えながら便利なツールを使いたい」「補助金が出るならすぐにでも利用してみたい」とお考えであれば、ぜひこの機会に導入を検討してみてください。

今回は、IT導入補助金2024に関する基礎知識、そしてIT導入補助金2024対象ツールとして認定された、当社グリニッジの提供する「らくらくシリーズ」についてお話しします。

目次

IT導入補助金2024に関する基礎知識

はじめに、IT導入補助金2024について詳しく解説します。

IT導入補助金2024とは

「IT導入補助金2024」とは、令和5年度補正「サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金」として提供される補助金制度です。

この制度は、中小企業や小規模事業者が業務効率化やデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのITツール(ソフトウェア、サービスなど)の導入を支援しています。

様々な経営課題を解決するためのもので、これからITツールを導入する企業が対象です。

【補助金の枠組み】

IT導入補助金2024は、以下のような補助対象にまとめられています。

- 通常枠

- インボイス枠(インボイス対応類型)

- インボイス枠(電子取引類型)

- セキュリティ対策推進枠

- 複数社連携IT導入枠

5つの類型から、各企業の状況や条件に応じ、補助金を申請することが可能です。

ITツールの導入には一定のコストがかかりますが、IT導入補助金2024を利用することでそのコスト負担を軽減できます。

補助金を活用すれば、生産性の向上、業務効率化、ペーパーレス化、セキュリティ強化といった効果を期待できます。

昨年度からの変更点もありますので、詳細は公式URLでご確認ください。

参考元:補助対象について|IT導入補助金2024

グリニッジ製品は最大補助率50%

グリニッジの製品は、IT導入補助金2024の対象ツールとして認定されており、「通常枠」で最大補助率50%が適用され、システム使用料が2年分までまとめて申請することが可能です。

当社の提供する対象ツールは、ネットショップ・自社ECサイトを運営している方の業務効率化や課題解決に最適です。

コスト面がネックでなかなかITツール・システムを導入できずにいた方も補助金を利用することで、スムーズに業務改善が可能になります。

参考元:通常枠|IT導入補助金2024

申請作業もまとめてサポート

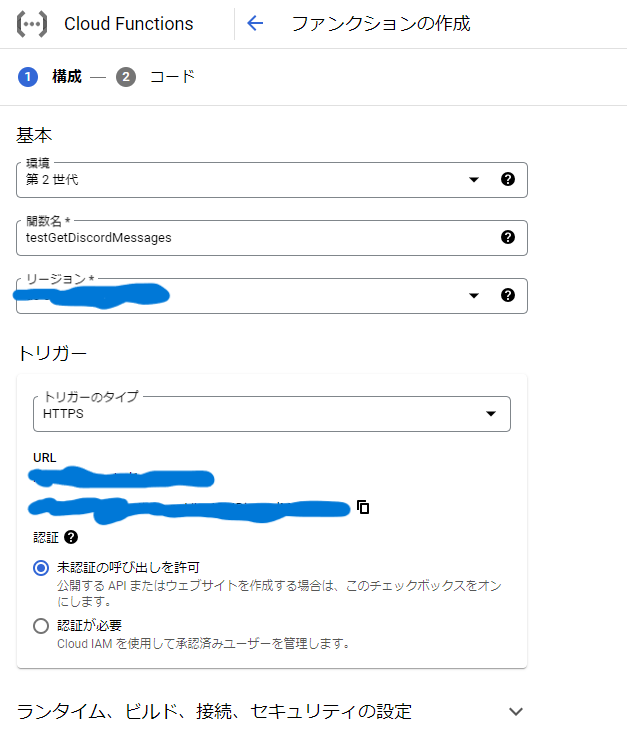

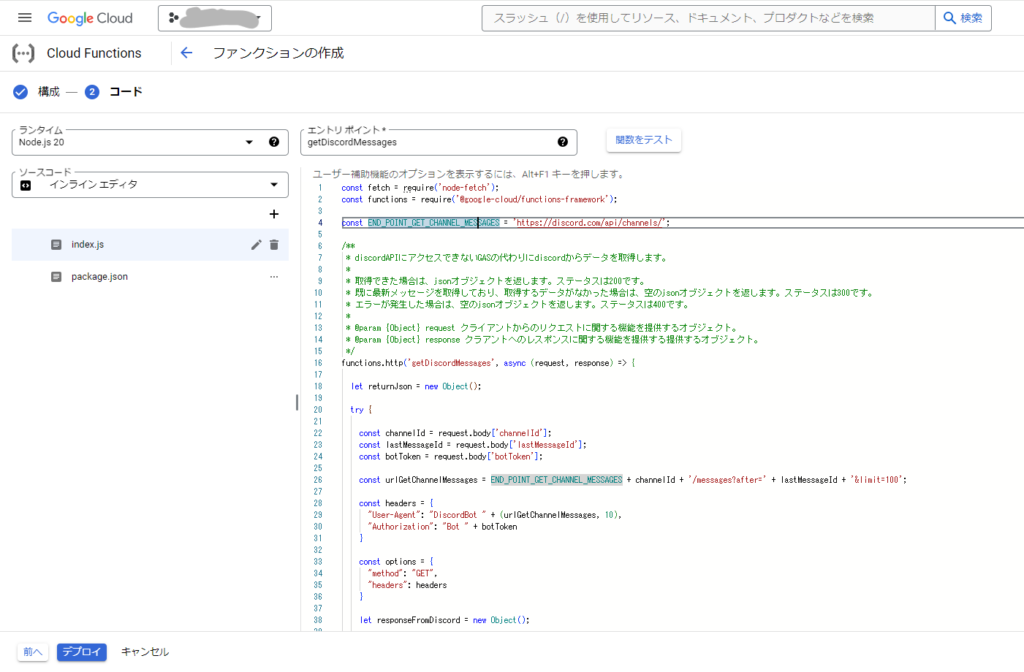

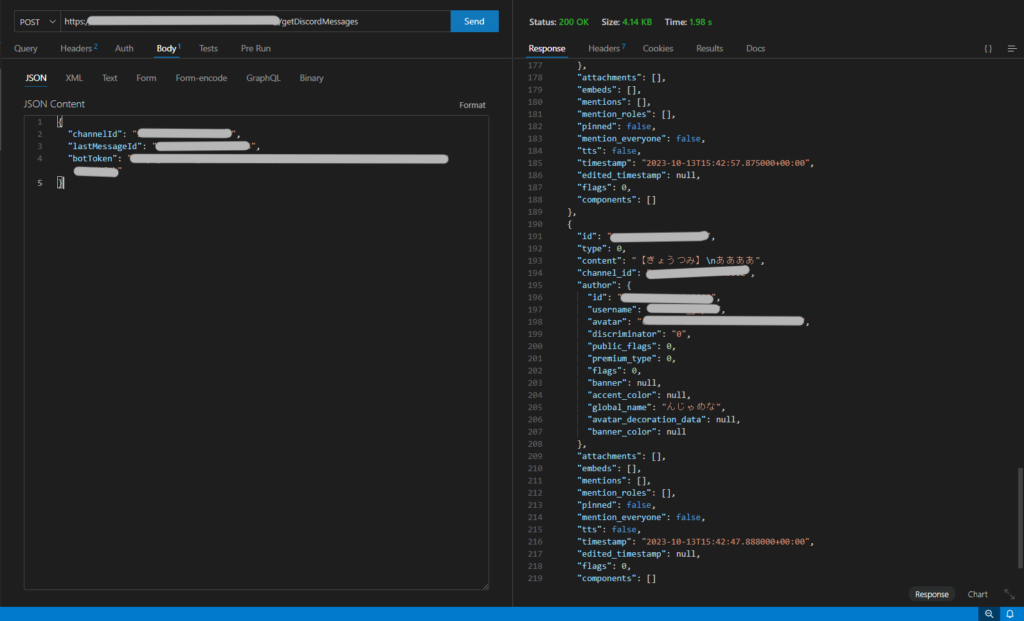

IT導入補助金を利用するためには、IT導入補助支援事業者(ITベンダー・サービス事業者)から申請する必要があります。

「補助金の申請は難しそう」「忙しくて申請する暇がない」と考えられていた方でも、グリニッジ製品を使用する場合は申請も含めてサポートいたしますので、非常に安心です。

同時に、グリニッジ製品の導入から運用まで、メール・お電話・オンライン等でしっかりとサポートを行いますので、「導入したが使いこなせない」「忙しくて詳しく学習コストを割くことができない」というような心配もなく、スムーズに利用することが可能です。

参考元:IT導入補助金とは

グリニッジの提供する「IT導入補助金2024対象ツール」の紹介

次に、IT導入補助金2024対象ツールとして認定された、グリニッジ製品について詳しくご紹介します。

詳細URL:SERVICE|グリニッジ株式会社

レビュー促進ツール(らくらくーぽん・らくらくフォロー)

グリニッジの提供する「IT導入補助金2024対象ツール」の一つとして、レビュー促進ツールである「らくらくーぽん」「らくらくフォロー」をご紹介します。

らくらくーぽんは、導入実績5000社以上の楽天市場向けのレビュー促進ツールです。

商品を購入してくれたお客さまに対し、レビューの書き込みを促すフォローメールや、リピーター獲得のための確認・クーポン送信を自動化できます。

また、らくらくフォローは、Yahoo!ショッピングのフォローメール・サンクスメールの配信を自動化しレビューの促進とリピーター獲得をサポートします。

レビューの増加は、新規顧客の獲得や認知度の向上に直結し、売上や利益の向上に大きく貢献します。

レビュー促進ツールを利用することで、時間や労力及び手間などの負担を少なく、効率的にレビューを増やし、売上アップを期待できます。

詳細URL:らくらくーぽん

詳細URL:らくらくフォロー

在庫管理ツール(らくらく在庫)

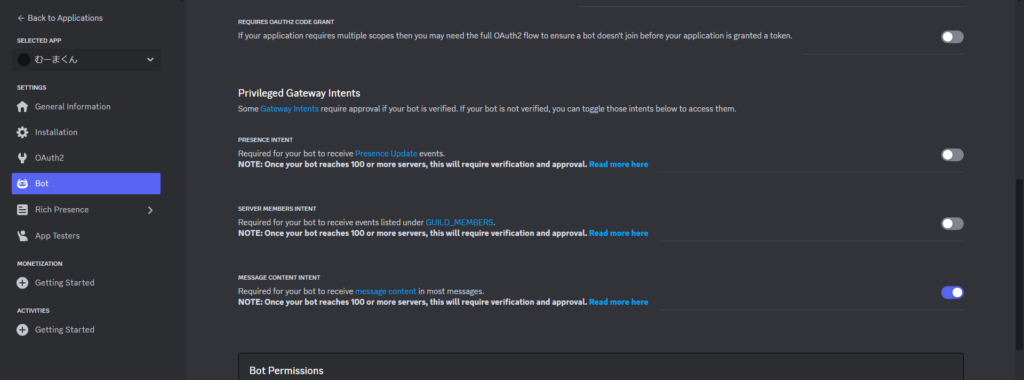

グリニッジの提供する「IT導入補助金2024対象ツール」の一つとして、ECに特化した在庫管理ツールである「らくらく在庫」をご紹介します。

らくらく在庫は、運営実績10年以上、導入実績500社以上で、在庫管理に特化しているので誰でもカンタンに使いやすいことが特徴です。

異なるモール・カートシステムと連携し、自動で多店舗間の在庫調整が可能です。

24時間365日ほぼリアルタイムに在庫更新できるため、クレームの原因となる売り越しの心配もほぼありません。

在庫0(ゼロ)・在庫少の通知、セット販売、別品番紐づけ機能など、ネットショップやオンラインショップに必要な機能が充実しているため、EC事業を運営における事務処理の負担を大幅に軽減することができます。

詳細URL:らくらく在庫

価格調整ツール(らくらく最安更新)

最後に、グリニッジの提供する「IT導入補助金2024対象ツール」一つとして、価格調査・価格更新ツールである「らくらく最安更新」をご紹介します。

らくらく最安更新は、24時間365日、自動で商品の価格調査と更新が可能で、対応モールは楽天市場・Yahoo!ショッピングです。

EC事業における価格調査は非常に時間と労力がかかるため、後回しになりがちですが、リアルタイムに変動する相場や価格に対応できないと利益を出すことが難しくなります。

価格調査更新ツールを利用することで手間をかけず、「利益が出て売れる最適価格」で販売できるようになるので非常におすすめです。

同業他社や競合ショップとの価格競争に巻きこまれず、複数店舗・多店舗運営における場合においても、業務効率化と売上アップが期待できます。

詳細URL:らくらく最安更新

まとめ:IT導入補助金利用で複数ツール導入もさらにお得!

今回は、IT導入補助金2024に関する基礎知識、そしてIT導入補助金2024対象ツールとして認定された、当社グリニッジの提供するに「らくらくーぽん」「らくらくフォロー」「らくらく在庫」「らくらく最安更新」ついてお話しました。

IT導入補助金を使ってグリニッジ製品を複数利用する、とさらにお得に導入できるため「コスト面でツールの利用が難しかった」というケースの課題解決につながります。

現在、ご紹介したグリニッジ製品各サービスは、全ての機能を利用できる無料トライアル期間を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ、お申し込みください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が、IT導入補助金を利用して、ネットショップ運営の効率化や最適化をしたい方のお役に立てれば幸いです。