グリニッジ株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役:田中 裕之)の提供するEC在庫管理システム『らくらく在庫』が、「タワーレコード マーケットプレイス」とAPI連携を開始しました。

■API連携開始の背景

「タワーレコード マーケットプレイス」はタワーレコード株式会社(本店所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:嶺脇育夫)が運営するECプラットフォームで、個人・法人を問わず出品が可能です。音楽関連商材を中心に、“欲しい”と“売りたい”をつなぐ新しいマーケットプレイスです。

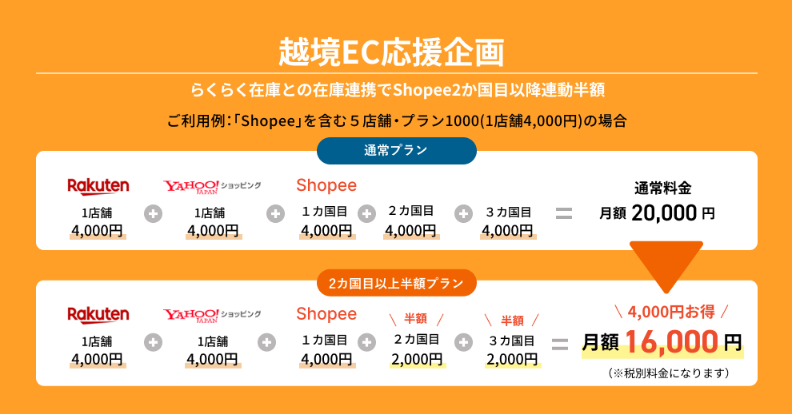

EC事業者様にとっては「タワーレコード マーケットプレイス」を利用してネットショップを開設することで自社ECサイトでの売り上げ増加が見込める一方、楽天やAmazonなど多店舗展開される場合は在庫管理作業が煩雑になることが課題となっていました。

この度『らくらく在庫』が「タワーレコード マーケットプレイス」とAPI連携することにより、EC事業者様の皆さまの作業負担が軽減され、利益の最大化が可能になります。

【タワーレコード マーケットプレス: https://mpp.tower.jp/】

■らくらく在庫とは

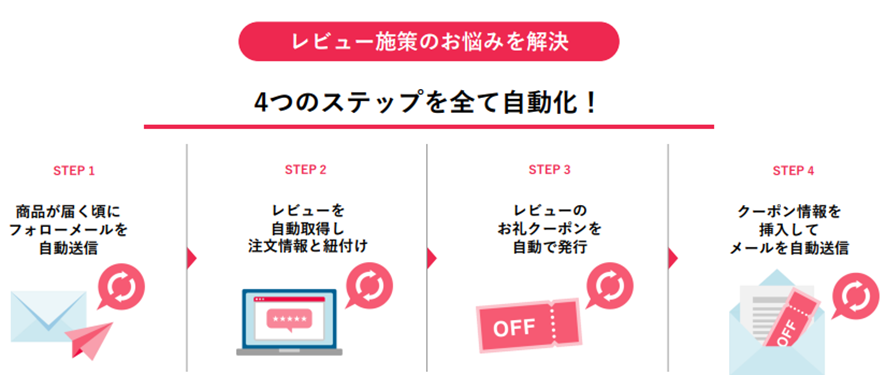

在庫管理に特化することで、低コストで業界最速の更新スピードを実現。複数のEC店舗運営者を悩ませる売り越しの課題を解決します。

各モールの管理画面にログインすることなく、一括で在庫管理ができるため作業コストも軽減でき、注文がいつ入っても自動で更新されるため、営業時間外も在庫数がずれません。

■「タワーレコード マーケットプレイス」とのAPI連携スタートキャンペーン

『らくらく在庫』と「タワーレコード マーケットプレイス」の連携開始にあたり、「らくらく在庫」を11月30日(日)までにお申込みいただくと、通常30日間無料トライアルのところ、60日間無料でお試しいただけます。

ぜひ、この機会にらくらく在庫をお試しください。

▶▶らくらく在庫無料トライアル申込みページ:https://zaiko.greenwich.co.jp/flow/trial

※キャンペーン期間:2025年11月30日(日)まで

※「タワーレコード マーケットプレイス」を含めたお申込みが対象です。

■【会社概要】

グリニッジ株式会社

代表者:代表取締役 田中裕之

所在地:〒105-0004 東京都港区新橋一丁目16-4りそな新橋ビル8F

設立:平成15年5月26日

事業内容:EC・WEBソリューション(コンサルティング・制作・システム開発・運用)

ホームページURL: https://www.greenwich.co.jp

■【本件に関するお問い合わせ先】

グリニッジ株式会社

担当:インサイドセールス 塚部一貴 (つかべ かずき)

MAIL:inside-sales@greenwich.co.jp

TEL:03-5510-7260

FAX:03-5510-7296