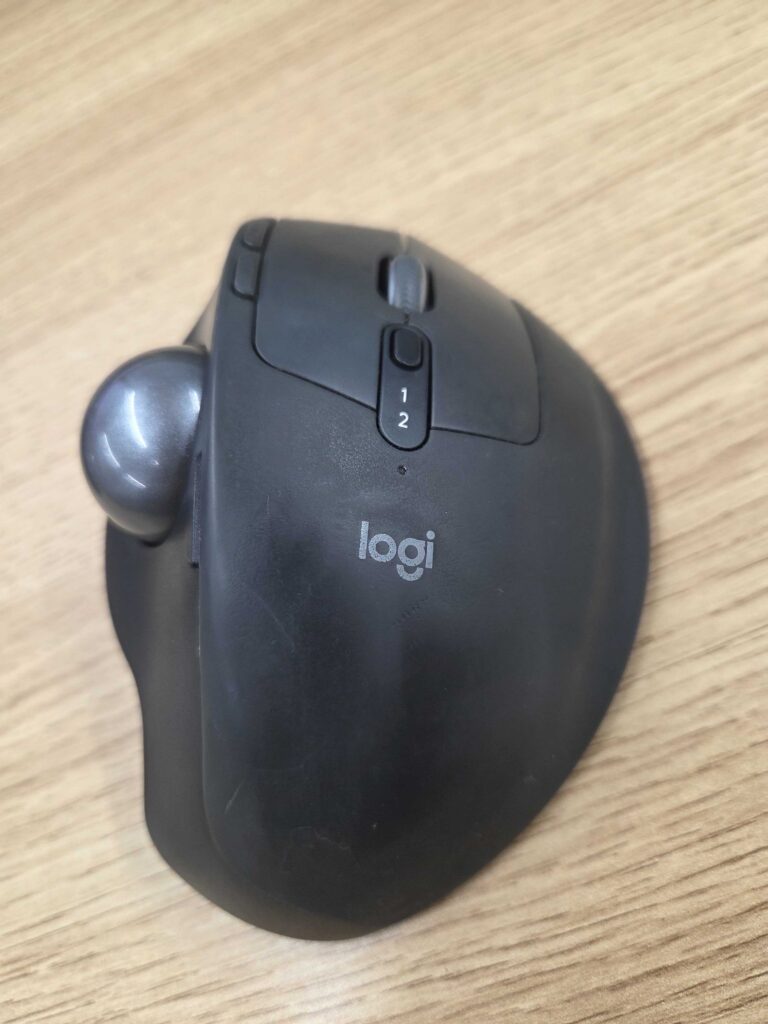

今回は、私が社会人一年目から使い続けているlogicoolのMX Ergo Sというマウスについて紹介します。

MX Ergo Sの特徴

①トラックボール

MX Ergo Sの特徴は、まずなんといってもトラックボールマウスということです。

一般的なマウスとして思い浮かぶのは、マウスを机の上で動かしてカーソルを操作する光学式やレーザー式と呼ばれるマウスではないでしょうか。

MX Ergo Sはトラックボールマウスと呼ばれるタイプで、右手の親指でトラックボールをくるくる回してカーソルを操作します。

トラックボールの一番の利点は、腕・手首が疲れづらいということだと思います。光学式やレーザー式のマウスはマウスを動かす必要があります。マウスを動かす動作は、長時間パソコン操作をしていると知らず知らずのうちに腕や手首に疲労を蓄積させています。

トラックボールマウスの場合は、腕も手首も全く動かさずに指先だけで操作できるので、とても楽です。繁忙期で長時間の作業になっても、腕の疲労感に気を取られずに作業でき(てる気がし)ます。

また、マウスを動かす必要がないため、マウスのための机のスペースが少なくて済みます。近年はリモートワークも普及してきて家で作業することが増えているかと思います。家だと大きな机がなくて制限されたスペースの中で作業をしている方も多いのではないでしょうか。トラックボールマウスの場合、必要なスペースはマウスを置くスペースだけです。机が小さくても問題ないですし、机の上に物がたくさんあっても、トラックボールマウスを使うのには全く影響がありません。

②8つのボタン

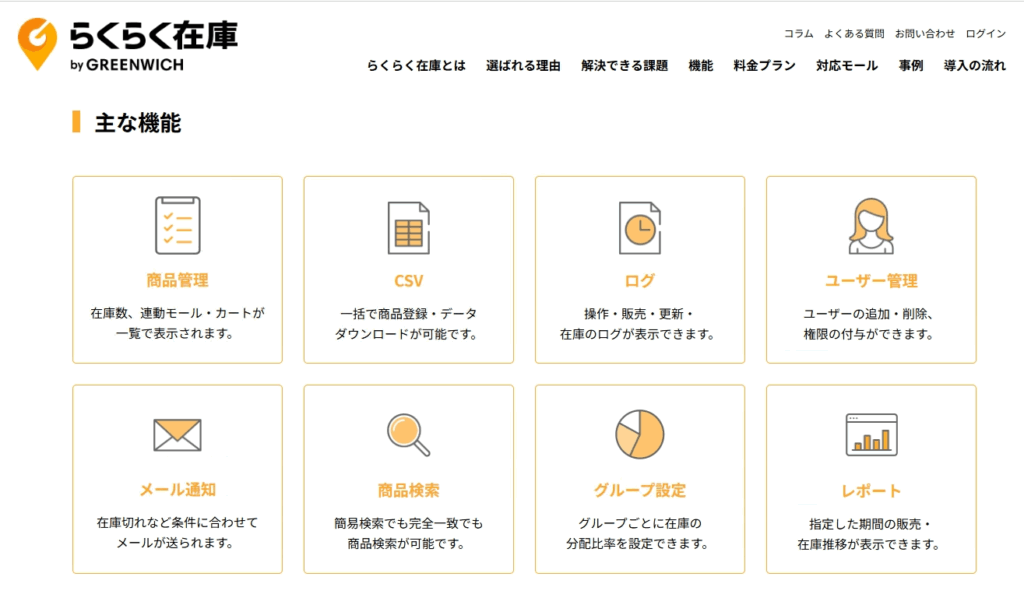

MX Ergo Sの2つ目の特徴は、8つのボタンがあるということです。

通常の左クリック右クリックに加え6つのボタンがあり、この6つのボタンは専用アプリから自分の好きなアクションの割り当てが可能です。例えば、人差し指で操作する下記の位置の2つのボタンに、それぞれコピーとペーストを割り当てておけば、左手を移動させずにコピー&ペーストが完結します。自分のよく使うアクションを割り当てて、作業効率アップさせましょう。

③人間工学に基づいた設計

MX Ergo Sの3つ目の特徴は、人間工学に基づき、人間が操作をするうえで疲れにくいように設計されているということです。

具体的に言うと、MX Ergo Sはマウスの角度を下記のように2段階で調整が可能です。

光学式やレーザー式のマウスはマウスを操作するときは、手のひらを地面と水平に近い角度にするかと思います。これが人間工学の観点からは結構負担があるらしく、MX Ergo Sはより人間が自然に操作できるように水平から20度の角度をつけられるようになっています。

懸念点

私はこのMX Ergo S激推しなのですが、一応懸念点もいくつかまとめておきます。

- 高い。

- 慣れるまで多少時間が必要。

- こまめに掃除が必要。

個人的には普段の仕事の効率アップにつながると思えば全然安い投資だと思いますし、そのほかの懸念点も大したことないです。それよりも、前述のメリットの方がはるかに上回っていると感じています。

一度使ったらもう離れられないマウス

私はもう5年近くこのマウスを使っていて全然現役で使えていますが、もし壊れたとしてもこのマウスを購入すると思います。一度使ったらほかのマウスには戻れないです。

今までトラックボールを使ったことのない方も、ぜひ、購入検討してみてください。

▶logicool MX Ergo S 公式ページはこちら