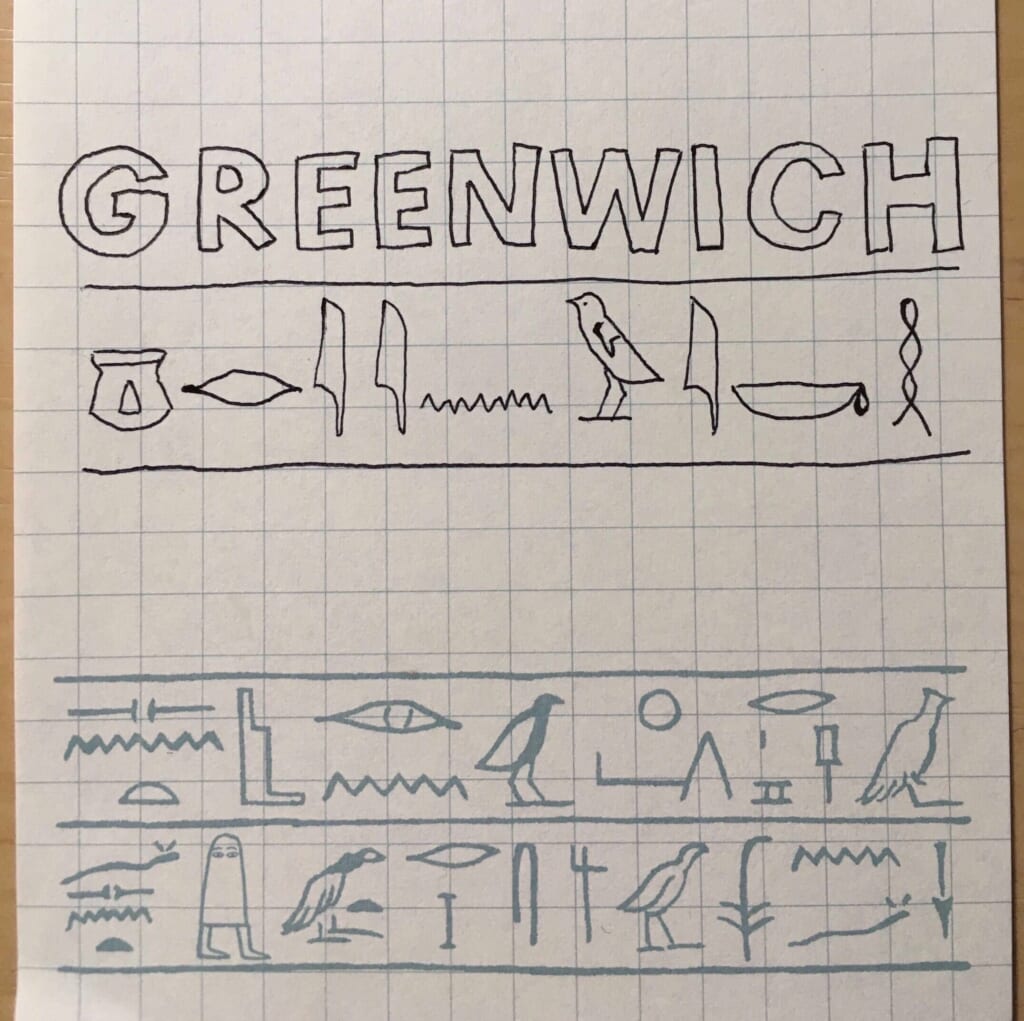

今回は入社して半年ほど経った新入社員の岡村さんに、グリニッジで働き始めて感じていること、半年間の振り返りや今後の目標について、インタビューを行いました。

Y.Okamura

最近は、amazonプライムでドラマやアニメを見ることにハマっている。

外部の研修先に行っていた時に、新垣結衣と星野源が結婚したことが話題になり「逃げるは恥だが役に立つ」を見始めたことがきっかけ。

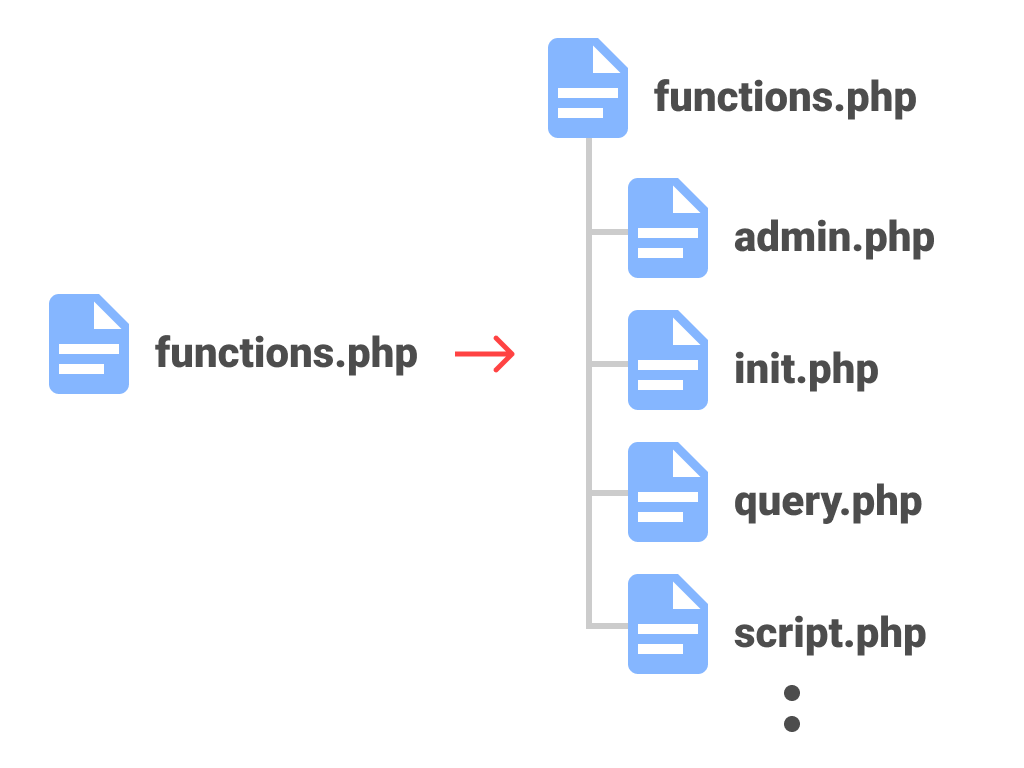

星野源がエンジニアの役を演じており、ドラマの中でPHPのソースコードが使われていた場面があると先生が話していて、クラスの男子の間で「PHPを勉強すれば新垣結衣と結婚できる!」と盛り上がった思い出がある。

現在の仕事について

― 現在はどのような仕事をしていますか?

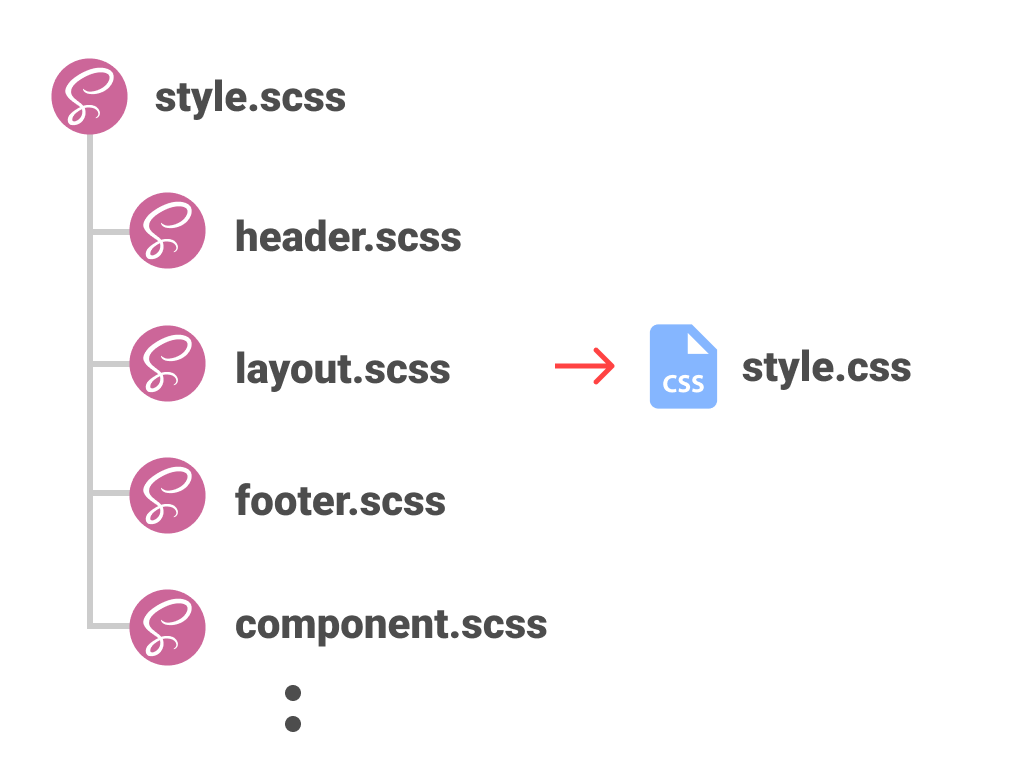

現在は、受託開発と自社開発、サポート業務を行っています。

受託開発では依頼された機能の追加や修正作業をしていて、自社開発では新サービスの開発に携わっています。

お客様からいただいたお問い合わせに対してメールでお答えする、らくらくーぽんのサポート業務も行っていますね。

― 働いていて達成感を感じる時はどのような時ですか?

受託開発の作業やサポート対応が上手くいった時は、達成感を感じます。

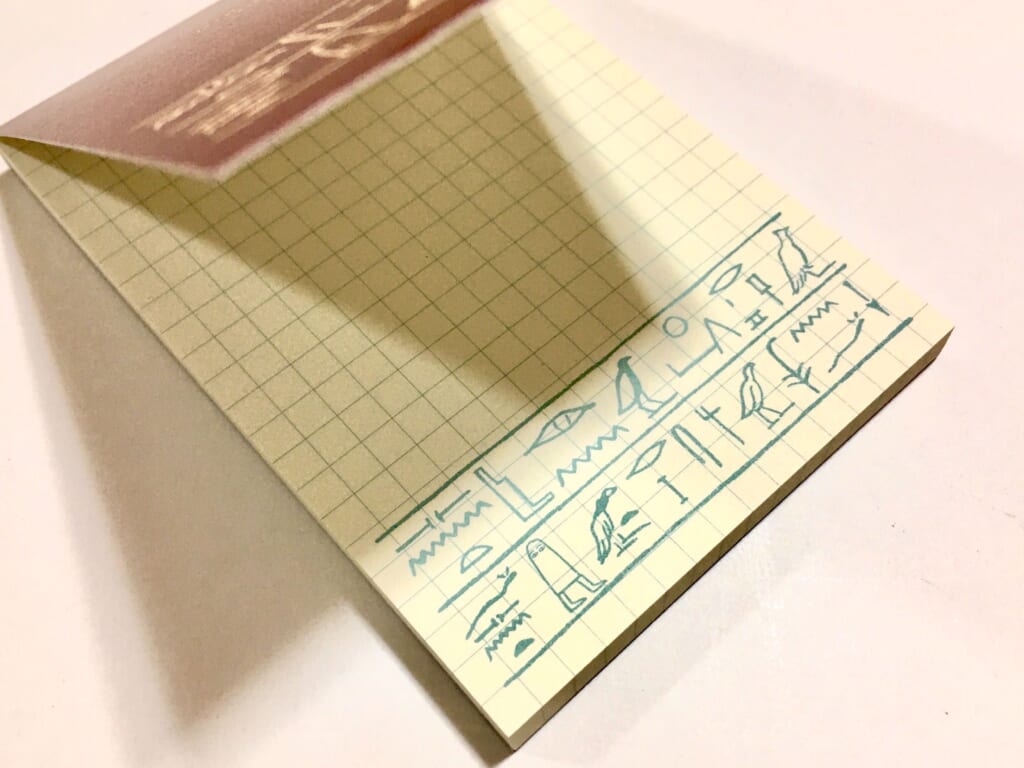

開発作業やサポート対応をしている際にメモを取っているので、メモが増えていくのが成長している証となっている気がして楽しいです。

― 仕事をするうえで不安に感じていること、悩みなどはありますか?

勉強することが増えてきたので、なかなか上手く両立できない時は不安に感じます。

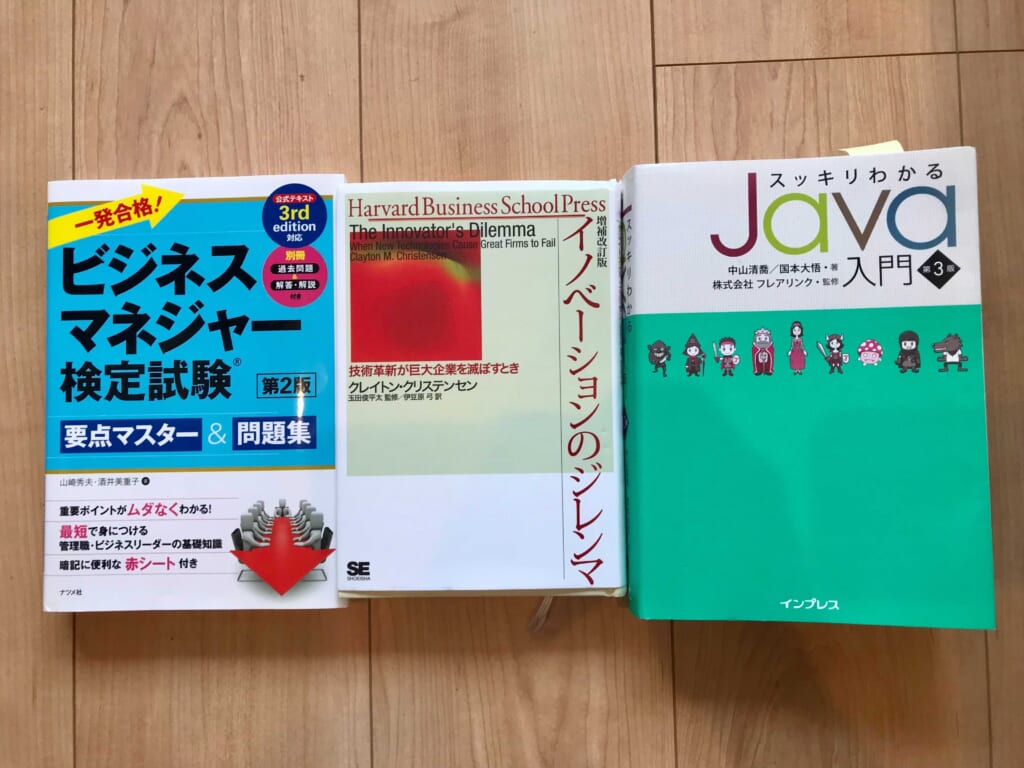

新サービスの開発では今までやってきたPHPではなくJavaというプログラミング言語を使っているので、Javaの勉強をしています。

また、社内で学ぶことを推奨されているビジネスマネージャーという資格の勉強も行っているので、両立が大変ですね。

開発に関する本だけでなく、様々な分野の本を読んでいるそうです。

― 不安や悩みを解消するために行っていること、ストレス解消法などはありますか?

ストレス解消法は特にないです。そもそもあまりストレスが溜まらない方ですね笑。

結局ストレスや悩みの原因が解決できないと、モヤモヤしたままだと思うので一つ一つ解決することは意識しているかもしれないです。

あとは時間の使い方には気を付けています。

― リモートワークが続いていますが、やりにくさは感じますか?

やりにくいとは感じないですね。

通勤時間が無いので外部の研修先に行っていた時と比べると、体力的にも時間的にも余裕があると思います。

あまりストレスを感じないのはリモートワークの影響もあるかもしれないですね。

ただ、まだ実際にお会いしたことのない方もいるので、出社して実際に会ってみたいなと思ったりもします笑。

岡村さんのデスク周りの写真。スッキリしていて集中できそうです。

― グリニッジの良いところはどのようなところですか?

月に1万円まで本を購入できる制度は良い制度だなと感じました。

今まであまり本を読んでこなかったのですが、この制度をきっかけに本を読むことが増えましたし、少しずつ本を読むことが習慣になってきました。

また、自分の意見を言う場が多かったり、会社に対して自分の考えを反映できるのは良いなと思います。

朝礼やコミュニケーション企画で行うことを委員会のリーダーとして決めたのですが、まだ入社して1年も経っていない自分が会社のことについて決めることになるとは思っていなかったので、風通しの良さを感じました。

新サービス開発プロジェクトについて

― プロジェクトの一員になって感じたことはありますか?

まずは最初に感じたのは、入社してすぐ自社開発に携われることに驚きました。

入社してしばらくは受託開発をやっていくのかなと思っていたので、こんなに早く自社開発をすることになるとは思っていなかったです。

やったことのないJavaを使った開発だったので不安もありましたが、プロジェクトの一員になることができてワクワクしましたね。

らくらくーぽんのサポート対応について

― 難しいと感じていることはありますか?

主にお客様に設定していただいた項目をチェックし、正常に稼働するか確認しているのですが、お客様がらくらくーぽんをどのように使いたいのか、読み取るところが難しいです。

お客様が実現したい設定を作成するために必要な操作手順を、メールの文章で説明する作業も大変ですね。

頭の中ではわかっていても、言語化するのが難しいです。

― 工夫していることや、意識していることはありますか?

メモを取ることは意識していますね。

似たようなお問い合わせもあるので、取っておいたメモを参考にしながら迅速に対応することを心掛けています。

また、先輩からメール文章のフィードバックをもらえるので、教えていただいたことはメモを取って次の対応に活かしています。

振り返りと今後の目標

― 半年間の振り返り

振り返ると時間の使い方が下手だったなと感じています。

サポート対応では、最初はらくらくーぽんについての知識があまりなかったので自分で調べていたのですが、調べることに時間を使いすぎて他の作業の進捗が悪くなってしまうことがありました。

塚部さんとの1on1で相談した際に、自分で調べる時間を決めると良いというアドバイスをいただいたので、現在は自分で調べてみる時間を決めて、時間内にわからなかったら先輩に相談するようにしています。

もっとプログラミングができるようになりたいという思いがあるので、業務時間外でもプログラミングについて学ぶ時間が取れていたのは良かったなと思います。

― 次回インタビューまでの目標

受託開発は、もっと一人でできることを増やしていきたいなと思っています。

自社開発に関しては、まずはJavaの勉強をしっかりと行うのが目標です。

そして、少しでも多くの部分で貢献できるようになりたいですね。

サポートの対応は、お客様のためにも自分のためにも、より迅速に対応していきたいです。

今回は入社して半年ほど経った新入社員の岡村さんに、グリニッジで働き始めて感じていることについて話していただきました。

委員会のリーダーや新サービス開発プロジェクトなど様々なことに挑戦し、入社時よりも確実に成長している岡村さんの活躍を今後も期待しています!